Foto: Pixabay, Ralph

Waldspaziergänge können inspirierend sein. Diese Erfahrung machte auch der Schweizer George de Mestral. Im Sommer 1941 war der Ingenieur mit seinem Hund unterwegs in der Natur und entdeckte danach zu Hause an seiner Kleidung und im Fell des Vierbeiners Pflanzen der Gattung Arctium lappa, deren Früchte Hunderte winziger Haken haben. Kletten – jeder kennt sie. Welch geniale Erfindung der Natur: winzige Häkchen, die sich in den Schlingen von Stofffasern verfangen. Fortan versuchte De Mestral, die Hafteigenschaften der Pflanze in ein neuartiges Verschlusssystem umzusetzen.

Die Natur hat es vorgemacht: von der Klette zum Klettverschluss

Zehn Jahre arbeitete George de Mestral an der Entwicklung der ersten Klettverschlüsse aus Nylon. Denn ein passendes Gewebe zu finden, das die richtige Kombination von Material und Herstellungsverfahren hatte, erwies sich als schwierig. Zunächst experimentierte er mit Baumwolle, bis er auf den Nylonfaden stieß. Nylon hatte die entsprechenden Eigenschaften, um eine starke und dauerhafte Verbindung herzustellen, die sich ohne nennenswerten Verschleiß wieder öffnen ließ – die Voraussetzung für seinen neuartigen Verschluss.

Zehn Jahre arbeitete George de Mestral an der Entwicklung der ersten Klettverschlüsse aus Nylon. Denn ein passendes Gewebe zu finden, das die richtige Kombination von Material und Herstellungsverfahren hatte, erwies sich als schwierig. Zunächst experimentierte er mit Baumwolle, bis er auf den Nylonfaden stieß. Nylon hatte die entsprechenden Eigenschaften, um eine starke und dauerhafte Verbindung herzustellen, die sich ohne nennenswerten Verschleiß wieder öffnen ließ – die Voraussetzung für seinen neuartigen Verschluss.

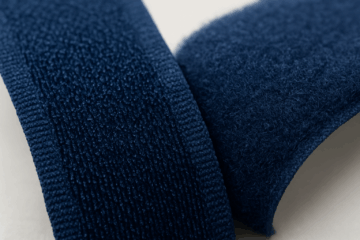

De Mestrals Konstruktion besteht aus einem Verschluss aus zwei Stoffstreifen, einer mit Häkchen, der andere mit winzigen Schlaufen. Werden die beiden Streifen zusammengedrückt, entsteht eine starke, aber reversible Verbindung. Der Ingenieur glaubte an das Revolutionäre seiner Idee und ließ sie schützen.

1951 meldete George de Mestral seinen Klettverschluss in der Schweiz zum Patent an, im März 1954 wurde dieses erste Patent erteilt. Aus den französischen Wörtern für Samt (velour) und Haken (crochet) schuf er die Marke VELCRO®. Vor 70 Jahren startete dann der Siegeszug um die Welt, bevor später der Sprung ins Weltall gelang: Am 13. September 1955 wurde das erste US-Patent unter der Nummer US2717437A erteilt. Weitere folgten in Deutschland, Großbritannien, Schweden, Italien, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Kanada. Basierend auf diesem ersten Patent entwickelte VELCRO® eine umfassende IP-Strategie mit Folgepatenten, Markenrechten und Designschutz.

Heute sind Klettverschlüsse aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und finden fast unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten: Kleidung, Schuhe, Windeln, Blutdruckmessgeräten, Rucksäcken, Taschen… Entsprechend viele Varianten aus unterschiedlichen Materialien gibt es, so u.a. das Haken- und Flauschband (Filzband) für Kleidung, das Pilzkopfband und Veloursband für eine stärkere Haftung oder auch Pilzkopf- auf Pilzkopfband für die Industrieanwendung. Die Klettbänder bestehen heute meist aus synthetischen Fasern wie Polyamid (Nylon) und Polyester. Für spezielle Anwendungen werden mitunter auch Polyolefin und Hochleistungsfasern wie Polyaramid für extreme Hitze- und Zuganforderungen verwendet. Zur Prüfung textiler Klettverschlüsse dient die DIN EN 2242:1999-12. Charakteristische Kennwerte sind die Zugscherfestigkeit, die Zugfestigkeit (Stirnabreißfestigkeit) und der Schälwiderstand.

Heute sind Klettverschlüsse aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und finden fast unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten: Kleidung, Schuhe, Windeln, Blutdruckmessgeräten, Rucksäcken, Taschen… Entsprechend viele Varianten aus unterschiedlichen Materialien gibt es, so u.a. das Haken- und Flauschband (Filzband) für Kleidung, das Pilzkopfband und Veloursband für eine stärkere Haftung oder auch Pilzkopf- auf Pilzkopfband für die Industrieanwendung. Die Klettbänder bestehen heute meist aus synthetischen Fasern wie Polyamid (Nylon) und Polyester. Für spezielle Anwendungen werden mitunter auch Polyolefin und Hochleistungsfasern wie Polyaramid für extreme Hitze- und Zuganforderungen verwendet. Zur Prüfung textiler Klettverschlüsse dient die DIN EN 2242:1999-12. Charakteristische Kennwerte sind die Zugscherfestigkeit, die Zugfestigkeit (Stirnabreißfestigkeit) und der Schälwiderstand.

Und was hat der Weltraum mit der Erfindung des Klettverschlusses zu tun?

1961 begann Velcro Companies die Zusammenarbeit mit der NASA, um für das Apollo-Programm Klettverschluss-Lösungen zu entwickeln. In der Schwerelosigkeit ist die Befestigung von Gegenständen ohne Zweifel ein raumgreifendes Thema: Instrumente an Raumanzügen, Sicherung von Ausrüstungsgegenständen in Raumschiffen, die Befestigung der Kameraausrüstung… So begleiteten Klettverschlüsse schließlich die US-Astronauten bei ihrer legendären Mondlandung 1969.

Aber nicht nur das, der Klettverschluss war auch an Bord von Raumschiff Enterprise. In der Folge Carbon Creek (2002) der TV-Serie „Star Trek“ heißt nicht nur einer der vulkanischen Gefährten von TMir Mestral. T’Mir verkauft auch am Ende der Folge, die im Jahr 1957 der irdischen Vergangenheit spielt, den Klettverschluss – in der Serie eine vulkanische Erfindung – an ein US-amerikanisches Unternehmen, um einem jungen Mann das Studium zu finanzieren.